Le col de Panissars

SVMMVS PYRENAEVS

C'est ici que tout commence

En laissant derrière nous l'Hispanie et sa Via Augusta, c'est ici, au SVMMVS PYRENAEVS (Col de Panissars), le point culminant de son extrémité sud, que la Via Domitia va nous dévoiler ses premiers secrets.

Notre aventure commence donc ici et va se poursuivre sur près de 500 km (338 milles romains) à travers toute la Narbonnaise, jusqu'à Suse (Segusio), en Italie, à laquelle nous accéderons par le SUMMAE ALPES (Col de Montgenèvre).

C'est ici également que fut érigé le Trophée de Pompée en 71 avant J.C marquant la victoire de Rome sur le peuple ibère. Il n'en reste à ce jour que quelques soubassements.

Le tronçon de la frontière espagnole (Col de Panissars) à Perpignan (Ruscino)

La Porte des Cluses

CLAVSVRAE (IVème siècle)...

Le Castell dels Moros

En descendant du Col de Panissars, la Via Domitia, qui a succédé à la Via Augusta, longe la rivière Rome et arrive à un Portorium, un péage datant du IVème siècle de notre ère. Il s'agit des ruines de la Porte-Frontière du bas empire romain. Elle séparait les provinces de Hispania Tarraconensis et Gallia Narbonensis...

De part et d'autre de cette porte, nous pouvons apercevoir, sur leurs positions dominantes, les fortifications romaines du Castell dels Moros, à l'ouest et du Fort de la Cluse Haute, à l'est, qui datent également du IVème siècle de notre ère.

Photos : Castell dels Moros

Le Fort de la Cluse Haute

La Via Domitia, qui traversait les Pyrénées était surveillée à cet endroit par deux puissantes fortifications : Le Fort de la Cluse Haute, à l'est, et le Castell dels Moros, à l'ouest.

Entre les deux, dans la vallée, sur la rive gauche de la rivière Rome, le Portorium (dont nous voyons encore l'un des murs sur la photo ci-dessous) : un poste de péage qui verrouillait l'accès (d'où le nom de Cluse qui provient de Clusa : verrou).

Saint-Hippolyte

Le milliaire de Combusta

Comme à Bernis, il faut attendre l'heure de la messe pour accéder à ce milliaire.

Découvert en 1847, il soutenait la pierre d'autel de l'église romane. Cette pierre d'autel, en marbre de Baixas, est aujourd'hui scellée dans le sol, sous le porche de l'église.

"Le milliaire conservé sous le porche de l'église paroissiale Saint-Michel de Saint-Hippolyte (Pyrénées Orientales), à 2,5 km à l'est, provient certainement d'un des milles de la voie et peut-être même de Combusta.

C'est une colonne de brèche calcaire ou "marbre de Baixas" de taille et d'inscriptions frustes (hauteur conservée : 1,05 m ; diamètre : 0,42 m). La mise en page (ou ordinatio) hésitante et gauche de la dédicace démontre un travail rapide, témoignage du désir des autorités locales de complaire au nouveau prince. La dédicace s'adresse en effet à Constantin, récemment reconnu "césar" (306-307) au sein des Tétrarques.

Transcription : FLAV (IO)/VAL (ERIO)/CONST/ANTIN/O NOB (ILISSIMO)/CAE [S] (ARI)/[... M(ILLIA) P(ASSUUM)] ?

Traduction : À Flavius Valerius Constantin, très noble césar, [à (...) mille pas de Narbonne] ?"

Extrait de la VIA DOMITIA et ses embranchements par Georges CASTELLVI (Éditions Trabucaire)

L'Oppidum de Ruscino

Étape importante le long de la Via Domitia, l'Oppidum de Ruscino est à l'origine du nom de Roussillon, donné à la région.

Occupé dès le Néolithique, Ruscino prendra, peu à peu de l'importance devenant, vers le VIème siècle avant notre ère, un comptoir commercial à l'identique de ceux de Lattara, Ensérune, Illibéris, Amporion.

Il est alors La Capitale des Sordes (peuple implanté sur la partie la plus au sud de l'ibéro-ligurie, comprenant la plaine du Roussillon et le nord-est de l'Espagne).

Au premier siècle avant notre ère, Sous César, Ruscino deviendra un Oppidum Latinorum, véritable cité de droit latin et l'on vit alors s'y élever le Forum...

Le tronçon de Perpignan (Ruscino) à Narbonne (Narbo Martius)

Salsulae

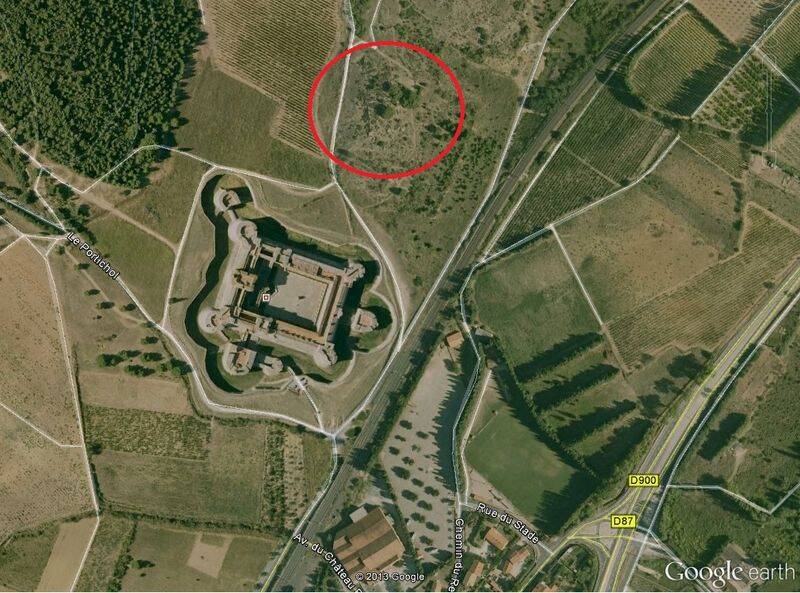

Le castrum romain et le fort de Salses

"À 250 m environ au N.-E. du fort de Salses se dressent sur une des dernières collines les ruines d'une construction défensive de plan quadrangulaire d'environ 35 m de côté. Les fondations sont maçonnées à la chaux, en pierre tout venant,

les parements en pierre de taille ont disparu. Les angles étaient renforcés peut-être par des tours carrées. L'intérieur de la place était divisé en deux secteurs au moins délimités par un mur de refends. Reste également la trace d'une citerne aménagée dans le substrat calcaire."

Extrait de la VIA DOMITIA et ses embranchements par Georges CASTELLVI (Éditions Trabucaire)

Le malpas de Salses

Une voie à ornières...

C'est à flanc de colline, entre la chaîne des Corbières et l'étang de Salses, que nous retrouvons autoroute A9, route départementale 900 et voie ferrée.

Une portion de la Via Domitia apparaît entre l'autoraute A9 et la RD 900.

Ici, de profondes ornières sont toujours visibles dans le calcaire et dessinent la voie en plusieurs endroits.

"La largeur de la bande de roulement n'excédait pas 4 m. L'entraxe des ornières est de l'ordre de 1,45 m, mesure souvent relevée en différents points de la via Domitia. Sa pente moyenne est de 7,7 %, avec des pics à 18 %, ce qui devait rendre l'ascension difficile en obligeant les hommes à mettre pied à terre pour tirer montures et charrois."

Extrait de la VIA DOMITIA et ses embranchements

par Georges CASTELLVI (Éditions Trabucaire)

Roquefort-Les-Corbières

Les milliaires de la Clotte...

Quittons le village de Roquefort-Les-Corbières par la rue du Camin del Bosc, puis suivons le chemin de la Trillole jusqu'à la combe de la Clotte...

Contournons les vignes par la droite pour arriver à un petit portillon métallique.

Là, malgré l'éloignement de la Via Domitia, vous serez surpris par la présence de plusieurs bornes milliaires épigraphiées à l'intérieur même d'une construction en ruine. (Peut-être une mansio ou une mutatio).

Sigean

Une portion de voie à ornières...

A environ deux kilomètres au sud-ouest de Sigean, cette portion de voie à ornières se présente à nos yeux dans un superbe état de conservation. Cachée au milieu des pins, son dégagement a été partiellement réalisé sur une trentaine de mètres.

Malgré sa position géographique et son orientation SE - NO, son appartenance à la Via Domitia semble très controversée.

La roche, en certains endroits de la bande de roulement, est parfaitement intacte alors qu'en d'autres points, la profondeur de l'ornière peut atteindre jusqu'à 0,23 m.

Malgré un léger dévers, de l'ordre de 0,15 m, la largeur de la voie (distance entre les moyeux) est de 1,30 m et reste régulière sur toute la longueur de la partie dégagée.

Cependant, nous pouvons apercevoir, en certains endroits, des profondeurs et largeurs de voie différentes, dont l'origine remonte probablement à des époques éloignées les unes des autres.

Le pont des Marchands

La traversée de l'Aude

Cet ouvrage était construit sur l'ancien bras sud du delta de l'Atax (l'Aude), aujourd'hui Canal de la Robine. Suite à la crue importante de 1320, un canal de dérivation est aménagé afin de permettre au port antique de fonctionner à nouveau. Avec un débit moindre du canal, les bords de l'ancien lit ont été envahis par les habitations, ainsi que le pont.

Aujourd'hui devenu le Pont des Marchands, seule l'arche centrale est visible et permet ainsi la circulation sur l'actuel canal de la Robine. En passant le long de ce dernier, nous pouvons encore admirer la voûte en grand appareil, d'origine romaine. Les habitations sont encore présentes sur le pont.

Le tronçon de Narbonne (Narbo Martius) à Béziers (Baeterrae)

Le viaduc de Pontserme

Pons Septimus...

Ici la Via Domitia est toujours parfaitement rectiligne et nous longeons le Canal de la Noer, d'abord sur la rive gauche puis sur la rive droite. Après avoir parcouru près de 3 kilomètres, nous arrivons sur un petit pont.

Peut-être s'agit-il là des premières arches visibles du Viaduc de Pontserme. Cet ouvrage avait été réalisé afin de permettre aux différents attelages et chars de traverser les marécages de l'étang de Capestang sans s'embourber. Passage obligé pendant le Moyen-Age et avant la construction du Pont de Coursan, un péage y avait été installé.

Pontserme viendrait du latin "Pons Septimus".

Pour certains, parce que situé à VII milles de Narbonne, et pour d'autres, parce qu'il serait le septième pont ou encore le pont aux sept arches.

En voici déjà deux, sur les cinq conservées jusqu'à nos jours.

Le pont-vieux de Béziers

Baeterrae

La traversée de l'Orb

Caractéristique de l'architecture romane, le Pont-Vieux résiste aux crues de l'Orb depuis 1134, et même bien avant puisque son embase remonte à l'époque romaine. Il est resté jusqu'au milieu du XIXe siècle le seul point de passage du fleuve sur le chemin de la Provence à Toulouse. Il a subi des remaniements du XIVe au XVIe siècle.

Dans des lettres aux Consuls de Béziers, Charles VII et Louis XI parlent d'un pont "de grande ancienneté, somptueux et de grand édifice". Avec ses arches inégales, ce pont médiéval jeté sur le cours capricieux de l'Orb, compose avec la silhouette massive de la cathédrale qui le domine un ensemble emblématique.

Le Pont Vieux de Béziers est classé au titre des Monuments Historiques depuis 1963.

Le tronçon de Béziers (Baeterrae) à Montbazin (Forum Domitii)

Le milliaire XXVI (26)

Nous voilà repartis dans la campagne biterroise et, longeant le Golf Saint-Thomas (Béziers), nous redescendons sur le versant de la vallée de l'Hérault. Au loin, se dessine la silhouette des volcans jumeaux du Mont Ramus.

En passant entre deux talus, sur le côté gauche, se dresse encore la Croix de la demi-lieue dont la base semble appartenir au Milliaire XXVI.

Le pont de Saint-Thibéry (CESSERO)

La traversée de l'Hérault...

Entre Saint-Thibéry et le milliaire XXXIII (33), nous arrivons sur les berges de l'Hérault où nous apercevons les vestiges du pont dit "romain".

Du milliaire XXXIII (33) au milliaire XXXVI (36)...

Nous sommes sur le tronçon de Saint-Thibéry à l'ancienne Route Nationale 113, aujourd'hui D613.

Ici, la Via Domitia est rigoureusement rectiligne sur pratiquement toute la portion entre les milliaires XXXIII (33) et XXXVIII (38).

Coupe de la Via Domitia (entre les milliaires 34 et 35)...

À hauteur du Bois de la Vallongue, au nord-est de Pinet, nous pouvons apercevoir une superbe coupe de la Via Domitia (sous abri).

Bien que l'interprétation faite sur place ne soit pas garantie, cette tranche d'histoire, qui a su parvenir intacte jusqu'à nous, présente les différentes couches de sa construction. Nous pouvons y reconnaître celle du statumen (matériaux de fondation formant l'assise même de la voie et permettant son drainage interne), du rudus ou nucleus (graviers et sables pour égalisation) ainsi que du summum dorsum qui représente la couche finale de roulement. Cette portion de voie semble avoir subi une réfection puisque certaines étapes se répètent.

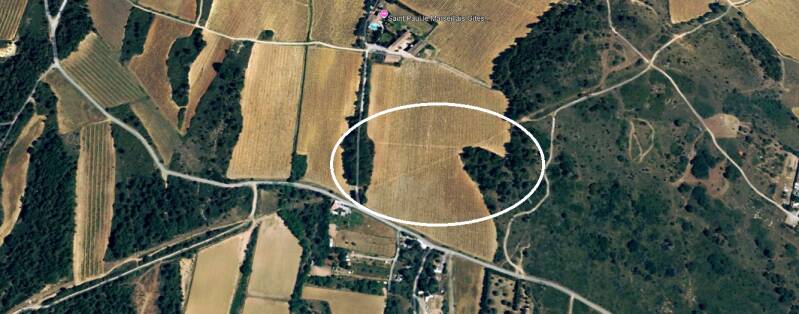

Les milliaires XXXVII (37) et XXXVIII (38)...

Nous sommes ici sur le tronçon entre Saint-Thibéry (Cessero) et Montbazin (Forum Domitii), à hauteur de la D613 (ex N113).

Des moulages de bornes milliaires ont été replacés aux emplacements présumés.

La voie est signalée par un panonceau en pierre illustré d'un char tiré par un cheval.

Sur la photo aérienne ci-dessous (cercle blanc), entre les milliaires 36 et 37, nous apercevons le tracé encore visible de la voie, pourtant invisible en surface.

Poussan

Les milliaires XLIII (43) et XLIV (44)...

Nous passons devant les milliaires XLIII (43) et XLIV (44) de la campagne poussannaise puis nous traversons le village de Poussan avant de continuer vers Montbazin.

Montbazin

FORVM DOMITII... Les milliaires XLV (45), XLVI (46) et XLVII (47)

Nous entrons dans le village de Montbazin en passant devant le milliaire XLVI (46). Nous le traversons puis, le quittons en empruntant le Chemin des Romains, en direction de Lavérune.

Un peu après la sortie du village, nous passons devant le milliaire XLVII (47).

Le tronçon de Montbazin (Forum Domitii) à Castelnau-le-Lez (Sextantio)

Castelnau-le-Lez

Sextantio

Juste devant le Palais des Sports, en suivant le chemin de la Monnaie, vous apercevez deux copies des milliaires du Crès.

À partir du Moyen-Âge, la Via Domitia a été désignée sous le nom de "Cami de la Mounède" que les scribes du cadastre napoléonien traduisirent par "Chemin de la Monnaie".

En réalité, "mounède" proviendrait du latin "munita", du verbe "munire" : réparer. Le "Cami de la Mounède" serait donc un chemin remis en état.

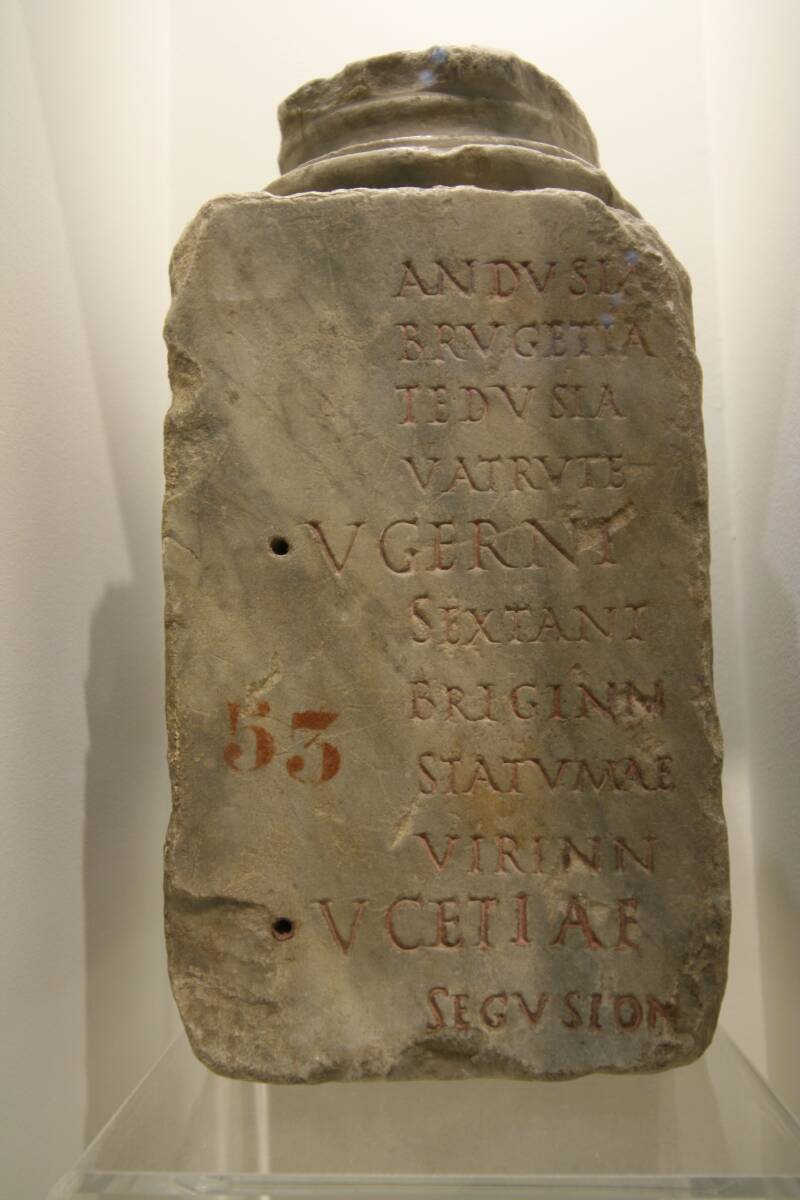

Sextant, sur l'index nundinarii...

La mention de SEXTANT, sur l'index nundinarii, témoigne d'une importante activité commerciale. Sextantio possédait son propre jour de marché comme le confirme cette table de pierre représentant les cycles des marchés de l'ager nemausensis (le territoire de Nîmes).

Vous la trouverez à proximité des bornes milliaires et d'une aire de jeux, toujours au bord du Chemin de la Monnaie.

Base de colonnette en marbre inscrite, dite "inscription géographique"

Nîmes, "Chemin de Sauve, près de la Fontaine" 1747

Liste de noms de localités antiques de la région de Nîmes, parmi lesquels on reconnaît ANDVSIA (Anduze), VGERNVM (Beaucaire), SEXTANTIO (Castelnau-le-Lez, BRIGINN (Brignon), VCETIA (Uzès).

Original visible au Musée de la Romanité à Nîmes.

Le tronçon de Castelnau-le-Lez (Sextantio) à Ambrussum (Villetelle)

Le Crès

Un milliaire en réemploi dans l'église...

Sur le mur méridional de l'église du Crès, nous découvrons la partie épigraphiée d'un milliaire en réemploi. Le milliaire LVII (57) ou LXII (62) ?...

Un second milliaire, dédié à Auguste, est visible dans le jardin de la Maison du Patrimoine.

Saint-Aunès

À un peu plus de deux kilomètres de la Via Domitia, ce Milliaire, provient très probablement du tronçon Sextantio - Ambrussum (Castelnau-Le-Lez - Villetelle) et plus précisément entre Castelnau-Le-Lez et Vendargues.

En longeant la façade de l'église Sainte-Agnès vers la droite, vous apercevrez un petit abri. C'est sous ce dernier que vous pouvez admirer, dans un superbe état de conservation, le milliaire LXIIIème (63), dédié à Tibère. Il s'agit de la numérotation d'Auguste, au départ de Narbonne.

L'oppidum d'Ambrussum

La voie pavée et le milliaire XV (15)...

Au sommet de la colline, nous retrouvons un tronçon de voie en parfait état de conservation. En redescendant de l'Oppidum gaulois d'Ambrussum, vers le pont Ambroix, qui enjambait le Vidourle, nous passons devant le milliaire XV (15) (numérotation au départ de Nîmes).

Le pont Ambroix

La traversée du Vidourle

À l'origine pourvu de 11 arches, il n'en reste plus qu'une seule au milieu de la rivière.

De gauche à droite :

Le pont d'Ambrussum (trois arches), par Anne de Rulman, avocat du XVIème siècle.

Le Pont d'Ambrussum (deux arches), par Gustave COURBET, 1857, (Musée Fabre de Montpellier).

Le tronçon d'Ambrussum (Villetelle) à Nîmes (Nemausus)

Uchaud

Le milliaire VIII (numérotation au départ de Nîmes)

À VIII milles de Nemausus (Nîmes) (CI Milles depuis Narbo), le nom latin "OCTAVVS" (8) a donné son nom au village d'Uchaud.

À sa sortie par la rue de la Pierre Plantée, on peut apercevoir, sur la gauche, le milliaire VIII. Il s'agit du milliaire original "in situ", de forme cylindrique à embase carrée, caractéristiques des milliaires d'Antonin Le Pieux (145 Ap. J.C.).

À cette époque, la totalité de la Via Domitia était bornée par ce type de milliaire.

Bernis

Deux nouveaux milliaires dédiés à Claude...

Eh oui... J'avais oublié la messe du samedi soir... instant solennel pour nous permettre d'admirer ce magnifique milliaire, dédié à Claude, en réemploi dans le mur gauche de l'église de Bernis...

Non loin de là, à l'angle de la rue Saint-Léonard, se trouve un second milliaire en deux morceaux.

Nîmes (Nemausus)

La maison carrée...

Contrairement aux autres restaurations, exécutées au cours des siècles précédents, les blocs ont été taillés sur le site des carriers antiques, la carrière du Bois de Lens, en alliant des techniques modernes novatrices tout en respectant l'esprit de construction originel.

Le lien ci-dessous vous raconte l'histoire de ce monument représentatif du passé antique de la ville de Nîmes.

L'inauguration de la Maison Carrée restaurée a eu lieu le 12 février 2011...

En quatre cents ans, c'est la quatrième intervention importante qu'a subi le monument antique. Quatre années (44000 heures de travail), 665 greffes et 96 blocs de pierre ont été nécessaires pour que le temple dédié aux "Princes de la Jeunesse" retrouve son aspect originel.

Nîmes (Nemausus)

La Porte Auguste...

Il s'agissait d'une porte dotée de quatre arches. Deux centrales pour les chars, cavaliers ou attelages et deux latérales, plus modestes, pour les personnes à pied. On peut également y admirer le pavage de la Via Domitia, en parfait état. Encore une fois, l'extraordinaire conservation de cet ensemble en fait une pièce maitresse sur cet itinéraire...

Le tronçon de Nîmes (Nemausus) à Beaucaire (Ugernum)

Le milliaire IV (Ad Quartum)

Au départ de Nîmes et jusqu'à Beaucaire, la Via Domitia, est rigoureusement rectiligne. Elle est pérennisée, jusqu'au Mas des Pins sur la commune de Redessan, par la D999 sur environ 11 kilomètres. Le passage au dessus du Vistre se fait en empruntant un ouvrage d'art récent baptisé le Pont du Quart, en souvenir du milliaire "ad quartum", juste avant d'arriver sur la commune de Rodilhan..

Manduel

Le milliaire VII (7)...

A partir de la gare en remontant la rue Mendès-France jusqu'à la mairie, nous arrivons sur sa place dominée par les 2,70m du milliaire VII, dédié à Antonin Le Pieux.

Ce milliaire, un original, découvert sous le dallage de l'ancienne église du village, provient, en fait du territoire voisin de Redessan et plus précisément des barraques de Cureboussot car seuls les Vème et VIème Milles se trouvaient sur la commune de Manduel.

Entre Redessan et Joncquières-Saint-Vincent

Les milliaire IX (9) et X (10)...

En venant de Nîmes, 600 mètres après être passés sous le pont de chemin de fer, nous trouvons sur la gauche, à l'ombre d'un cerisier, la "Peire di Novi" (Pierre des fiancés), il s'agit du milliaire IX toujours "in situ".

Nous continuons le Chemin des Romains jusqu'au carrefour avec le chemin poissonnier, dit du Devès où nous pouvons admirer, sur notre gauche, le Milliaire X. Il s'agit également là d'un original "in situ", dédié cette fois à Auguste. Mais nous pouvons apercevoir d'autres fragments de milliaires se trouvant juste à côté, laissant penser qu'il s'agissait certainement de la même configuration qu'aux Milliaires XIII...

La longueur du mille romain, 1481,5 mètres, est vérifiée, ici, sur cette portion, strictement rectiligne, de la Via Domitia, entourée de deux de ses milliaires, aujourd'hui encore "in situ".

Les colonnes de César

Le milliaire XIII (13)...

Un peu avant Beaucaire, au lieu-dit "Clos d'Argence", nous pouvons apercevoir, également "in situ" sur le côté gauche, quatre exemplaires du XIIIème Milliaire (depuis Nîmes). Lors des travaux de réfection de la chaussée, un nouveau bornage était réalisé, se juxtaposant parfois à l'ancien, comme ici, où quatre milliaires d'époques différentes, se retrouvent alignés côte à côte.

On leur a donné le nom de "Colonnes de César".

Le tronçon de Beaucaire (Ugernum) à Cavaillon (Cabellio)

Les Antiques

Le Mausolée des Julii

Classée au titre des Monuments Historiques depuis 1840, cette oeuvre architecturale, d'une exceptionnelle conservation, a été érigée vers la fin du Ier siècle avant J.-C..

Sa construction originale en 3 parties ainsi que ses très riches ornements en font un élément unique dans le monde romain.

Depuis plus de 2000 ans, il a toujours su attirer de nombreux voyageurs et artistes. Mais, c'est seulement au XVIIème et XVIIIème siècles que les découvertes d'objets antiques se multiplient à ses abords. Des fouilles, plus approfondies, ont permis la mise au jour d'une ville oubliée, toute proche : GLANVM.

Glanum

Le rempart...

Il est constitué d'un mur avec, en son centre, une tour séparant la porte charretière de celle des piétons. Derrière cet ultime parement, on distingue d'autres remparts indigènes successivement construits l'un contre l'autre, entre le VIème et le IIème siècle av. J.-C., pour protéger le territoire de la Glanum salyenne.

Dès l'époque grecque, lorsque la ville s'étend au delà du rempart, la fonction défensive s'estompe ; le rempart commémore et monumentalise alors la séparation physique entre les nouveaux quartiers urbanisés et l'ancien centre ville indigène, avec le quartier de la source sacrée.

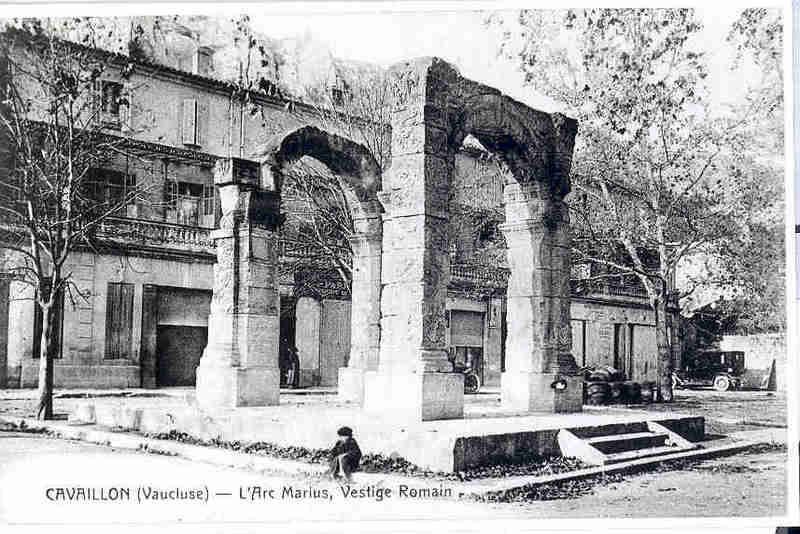

L'arc romain de Cavaillon

En attendant de traverser la Grand'Rue, qui pérénise la voie antique, voici le monument qui perturba longuement sa circulation. Avec l'aménagement de la voie, les Cavares décidèrent de quitter leur place forte sur la colline Saint-Jacques et de se convertir au commerce, devenu florissant. Cet arc, datant du début de notre ère, fut démonté sous Napoléon Ier et reconstruit partiellement, vers 1880, à son emplacement actuel sur la Place du Clos.

Le tronçon de Cavaillon (Cabellio) à Apt (Apta Julia)

Le pont Julien

La traversée du Calavon...

Le pont Julien permettait à la Via Domitia de traverser le cours du Calavon entre Cavaillon (CABELLIO) et Apt (APTA JVLIA). Aujourd'hui, il n'est plus praticable et un tout nouveau pont a été construit à proximité. Un parking, tout proche, en autorise la visite.

Le tronçon d'Apt (Apta Julia) à Sisteron (Segustero)

Le Gué du Reculon

En quittant Céreste-en-Lubéron, restons sur la D4100 en direction de Mane. Après une dizaine de kilomètres, à hauteur du carrefour avec la D105, la voie antique quitte la route sur la droite et descend tout doucement vers le Reculon, rivière que nous allons traverser sur le seul gué d'époque romaine encore "in situ" entre les Alpes et les Pyrénées, du moins selon nos connaissances actuelles.

Situé au sud de Saint-Michel-l'Observatoire, le Gué du Reculon est un des rares vestiges romains de ce type, encore visible de nos jours.

Construit en grand appareil, il est constitué d'une arête de 34 blocs de calcaire, parfaitement jointés, en amont de laquelle se trouvait une chaussée caladée.

Le gué comporte un mur de soutènement, d'une hauteur de 3,20 m, en forme de "barrage voûte" pour résister à la pression des terres et des eaux. L'assemblage parfait des pierres de taille a pu maintenir l'ouvrage qui est parvenu jusqu'à nous dans un exceptionnel état de conservation.

Ses 25 mètres de long et ses 6 à 7 mètres de large permettaient à la Via Domitia de franchir un petit ruisseau qui se jette un peu plus loin dans le Largue.

La borne de Tavernoure

Situé au centre de la plaine de Mane, à mi-chemin entre les stations routières de Céreste-en-Lubéron (Catuiacia) et Notre-Dame des Anges à Lurs (Alaunium), à un carrefour important, le lieu-dit Tavernoure (issu de taberna, auberge) pourrait marquer l'emplacement ou la proximité d'un relais routier antique (mutatio).

La borne, de section rectangulaire mais non épigraphiée, qui sert de borne-limite de trois communes, pourrait être antique, ou pour le moins avoir succédé à une borne milliaire. On doit cependant constater qu'aucun milliaire n'a été, à ce jour, découvert sur cette route entre Apt et le Mont-Genèvre.

De ce point, on observera le tracé rectiligne de la voie, caractéristique des routes romaines, et l'organisation dans toute cette plaine de la Laye, du parcellaire, perpendiculaire et parallèle à cet axe, qui semble perpétuer une cadastration antique.

En venant du gué du Reculon, la borne est située sur le chemin Seynet, un peu avant l'intersection avec les chemins de Pramaiche et des Prayes.

Le pont de Lurs

Nous traversons la Forêt de Lurs et le ravin du Buès en empruntant le pont romain de Lurs ou de Ganagobie.

Le tablier et la partie supérieure ont été remaniés au cours des siècles, et à plusieurs reprises. Cependant, les fondations ainsi que de nombreuses parties de l'arche unique témoignent de la très belle facture romaine.

Les fondations, en grand appareil, sont posées à même le roc.

Les archivoltes, à double rangée de claveaux, sont encore de toute beauté.

Le tronçon de Briançon Brigantium) à Suse (Segusio)

Suse

L'Arc d'Auguste...

L'arc se dresse le long de l'ancienne route des Gaules. l a été dédié à l'empereur Auguste en l'an 9-8 av. J.-C par le souverain des tribus locales, Marco Giulio Cozio, pour sceller le pacte d'alliance (foedus) conclu avec Rome.

Réalisé en marbre blanc de la vallée, l'arc possède une seule arcade (8,85m de hauteur et 5,86m de largeur) et repose sur un soubassement de blocs calcaires. Il est constitué de deux piliers délimités par des colonnes rainurées surmontées de chapiteaux corinthiens.

Sur le côté nord, vers la vallée, est représentée une scène de suovetaurile (triple sacrifice), c'est à dire le sacrifice d'un taureau, d'un porc et d'un bélier (de gauche à droite).

Au centre, à côté de l'autel, apparaissent un personnage voilé (Cozio ?) et un magistrat romain qui représente l'empereur.

À côté de lui se tiennent serviteurs, licteurs, musiciens, fantassins et cavaliers.

Sur le côté sud apparaît une scène similaire, où aux extrémités sont représentés les Dioscuri.

Dans la partie supérieure de l'architrave, on peut voir les traces de l'inscription dédicatoire sur quatre lignes laissées par les lettres de bronze incrustées dans la pierre et ôtées par la suite pour en récupérer le métal.

Malgré la disparition des lettres de bronze, nous pouvons encore lire sur la première ligne la dédicace suivante :

IMP. CAESARI AUGUSTO DIVI F. PONTIFICI MAXVMO TRIBUNIC. POTESTATE XV IMP. XIII

Ce qui se traduit par :

À l'empereur César Auguste, fils du divin (César), grand pontife, ayant la puissance tribunicienne pour la XVe fois, salué impérator pour la XIIIe fois

Le parc d'Auguste

En empruntant la Via dell' Impero Romano vers le parc, nous pouvons apercevoir la statue de l'empereur Auguste.